История свадебного платья

Первыми обладательницами белого подвенечного наряда, хоть и с разницей в несколько веков, стали знаменитые королева Марго, Анна Австрийская, Мария Стюарт и английская принцесса Виктория.

Портрет Анны Австрийской

Но лишь после того, как принцесса Мура во времена Наполеона стала очередной невестой в белом, этот цвет окончательно завоевал свадебную моду.

С самых древнейших времен свадебное платье было особенным нарядом для каждой женщины.

Пеплум — женская верхняя одежда в Древнем Риме, аналог греческого пеплоса. Пеплум длиннее хитона, с большим количеством складок, правая сторона не сшита, несшитые кромки ткани отделаны каймой. Впоследствии похожую одежду носили кельты. Палла — это древнеримское женское одеяние, имевшее форму квадратного или продолговатого четырехугольного пледа, иногда с вышивкой. Первоначально палла служила исподней одеждой, как дорический хитон, но в раннее время республики ее заменила туника, и палла сделалась верхней одеждой для выходов. Один конец паллы набрасывали на левое плечо, средней частью обертывали спину, а другой конец или перебрасывали через правое плечо, или просовывали сзади через правую руку, оставляя ее свободной, причем самый конец спускался с левой кисти к ногам. В плохую погоду или при жертвоприношениях закутывались в паллу с головой. Иногда ее приспособляли с помощью застежек (fibula) и даже пояса (zona). Как верхняя одежда, палла была для женщин то же, что тога для мужчин. Во времена империи палла стала постепенно выходить из моды и в третьем веке была заменена далматикой и колобием. Палла была одеждой преимущественно не знатных женщин (матроны носили столу), иноземок, вольноотпущенниц и гетер.

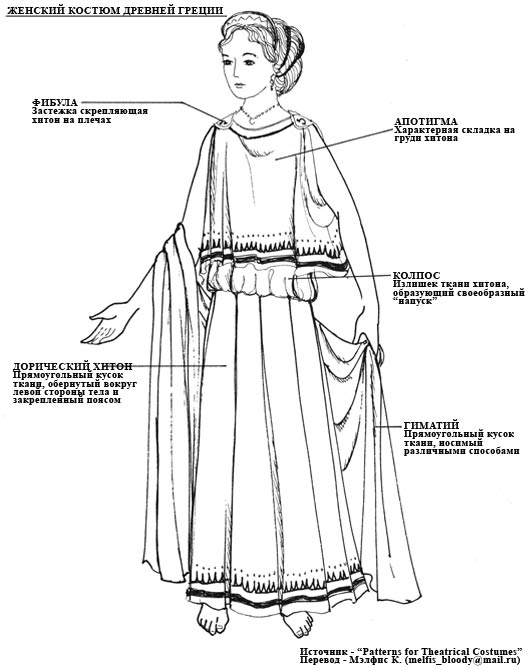

В Древней Греции невесты надевали «пеплос» - белое легкое платье до пят, скрепленное на плечах застежками. На голове девушки лежал венок из живых цветов или покрывало золотистого цвета – прообраз фаты.

Родина свадебного наряда — Древняя Греция. Одежда Древней Греции подчеркивала красоту женского тела и хорошо маскировала недостатки фигуры — полноту или не идеальную форму ног.

Древнегреческая одежда зрительно вытягивала силуэт и была похожа на мраморную колонну античных храмов: белоснежная однотонная ткань, задрапированная в большое количество вертикальных складок с акцентом на линии талии.

Женский костюм Древней Греции это невообразимая смесь простоты и изящества. Гиматий и Хитон - лишь два куска прямоугольной ткани оборачиваемые вокруг тела и скреляемые застежками, но во что их могут превратить умелые руки!

Свадебные платья в греческом стиле остаются фаворитами любой модной коллекции - женственность этих свадебных нарядов, а так же их бело-золотая гамма восхищают и околдовывают самых привередливых покупателей!

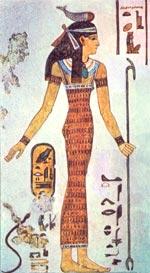

Древнеегипетские девушки выходили замуж в платье «калазирис» - куске ткани, обматывающем фигуру от груди до пят и с одной бретелькой. Важнее для них было не платье, а украшения, - амулеты, талисманы, браслеты на руку и на щиколотку, диадемы из золота. После падения Римской империи красота физическая ушла на задний план, и невесты, как и все женщины эпохи аскетизма, закутывались в тяжелые ткани, маскирующие фигуру. Наряд невесты состоял из двух туник с длинными рукавами и высоким вырезом. Торжественность события выдавала лишь богатая отделка верхней туники – ее украшали жемчугом, золотом и вышивкой.

КАЛАЗИРИС — calasiris (егип., греч.)— первоначально женская одежда в древнем Египте. Это прямая рубашка длиной немного выше щиколотки, с одной или двумя косоугольными бретелями. Калазирис из тонкой ткани был привилегией знатных египтян. В эпоху Среднего царства, а затем и эпоху Нового царства появляются различные варианты этой одежды — плиссированные, с широкой, заложенной крупными складками оборкой, вышитые, покрытые сеткой из керамических бус, сложно задрапированные. IV — I тыс. до н. э.

Платье развилось из древних плащей и накидок как результат эволюции кроя, усовершенствования материалов и увеличения разнообразия одежды. К середине 15 века женское платье обрело предельно высокую линию талии, остроугольный (утончающий фигуру) глубокий вырез, отделанный широким воротником, узкие длинные рукава и асимметрично задрапированную (только с левой стороны) юбку, которая, расширяясь книзу, сзади переходила в длинный шлейф.

В 15 веке «готические» невесты взяли за правило непременно надевать на свадьбу новое платье, ранее никем не виданное, ну и, разумеется, по красоте это платье должно было перечеркнуть все уже имеющиеся в гардеробе. Возможно, для невесты Средневековья красивое платье было единственной радостью от замужества, ведь браки в те времена заключались как сделки, по расчету, с непременным свадебным контрактом. Подвенечное платье тоже являлось частью контракта – в нем было прописано, из какой ткани оно должно быть пошито (обычно брались бархат или парча), чем украшено, каким мехом подбито – беличьим или горностаевым. Одним из самых модных фасонов считался «котарди» с завышенной талией, длинными рукавами и треугольным вырезом. Более того, в моде была беременность, поэтому в гардеробе каждой средневековой модницы имелся небольшой накладной животик. Надевался он в том числе и на свадьбу.

Этот силуэт прекрасно представлен в готической скульптуре и живописи и демонстрирует нам "беременных" даже невест – таково было требование моды. Мода на беременность возникла в эпоху крестовых походов и была вызвана тем, что женщины в то время слишком подолгу были одни, пока их мужчины воевали за Гроб Господень в Палестине. Когда мужья возвращались, женщины с удовольствием беременели, и это состояние беременности ассоциировалось со счастьем и благополучием.

Другая примета того времени - мода на круглое лицо с раскосыми глазами, похожее на монгольское. И в этом нет ничего удивительного, если учесть, что самой серьезной силой и самым крупным государством Средневековья была Орда, Татаро-монгольское ханство. Ордой была завоевана вся Средняя Азия, Русь и пространство до границ с Литвой. Кроме того, эта эпоха находилась под впечатлением от рассказов итальянца Марко Поло, посетившего, в частности, Китай, и рассказавшего европейцам о красоте тамошних женщин.

Жительницы Европы, антропологический тип внешности которых совершенно не соответствовал этому облику, делали все, чтобы приблизить свою внешность к этому идеалу. Поскольку грим был категорически запрещен церковью, им приходилось добиваться этого другими средствами. Во-первых, выщипывались и выбривались волосы надо лбом, иногда до 3 см, что делало лоб выше и покатый. Во-вторых, выщипывались все брови и все ресницы – как верхние, так и нижние. В-третьих, различными средствами провоцировались болезни и болезненные состояния, сопровождающиеся отеком лица – при отеке одутловатые щеки и заплывшие глаза создавали эффект "сощуренности" и приобретали раскосость.

В Средние века в Европе свирепствовали страшные эпидемии чумы, оспы и других смертельных болезней. Именно поэтому было не слишком популярно умывание и другие гигиенические процедуры, ставшие впоследствии повседневными и обязательными – люди боялись проточной воды. И имели для этого все основания, т.к. зараза распространялась, в том числе, и через воду. Естественным следствием такого положения вещей было то, что люди не слишком хорошо пахли и страдали от паразитов вроде блох, живших в одежде, и вшей. Вот почему места, где продается старая одежда, во всем мире называются "блошиными рынками" – ведь одежда продавалась там вместе с блохами. И вот почему итальянцами были изобретены духи – для того, чтобы перебивать неприятный запах, исходивший от человека.

На голове средневековой невесты красовался головной убор в форме готической башни. Такие уборы назывались эненами и могли достигать высоты 1 метр. Ходить и даже стоять с таким предметом на голове было очень трудно, вот почему невесты того времени всегда смотрели лицом вниз – это позволяло удерживать энен, не позволяя ему свалиться. Цветовая гамма средневекового костюма не регламентировалась и потому была очень и очень разнообразной. У фаты был сакральный смысл – она не только защищала невесту от злых духов, но и от взоров других мужчин, которые, увидь невесту во всей красе, могли бы пожелать ее похитить. Цвет платья зависел от пожеланий семьи жениха, но особо популярными считались красный, алый или пурпурный. Свадебная обувь представляла собой ультрамодные ботинки с длинными носами.

Самый древний элемент подвенечного платья, дошедший до наших дней – это фата. Идея фаты пришла с наступлением христианской эры, таким образом, этому аксессуару уже 2000 лет! Конкретная форма и фасон фаты варьировались в зависимости от эпохи и местности, но ее смысл, как символа целомудрия и непорочности невесты, во все века оставался неизменным. В Средние века фата делалась из шелка и стоила очень дорого.

.jpg)

В 15 веке при французском дворе стали устраиваться так называемые "белые балы" – гулянья и празднества, посвященные какой-либо теме, где всем гостям полагалось быть в белом. Таким образом, именно Франция ввела в моду тематические костюмы одной цветовой гаммы.

Красный цвет стал наиболее популярным для уборов невест в конце Средневековья и в эпоху Ренессанса.

Внешность женщин также подгонялась под моду – в частности, на монголоидные лица с раскосыми глазами, которые, по мнению общественности, были прекрасны. Ресницы беспощадно выщипывались, брови выбривались, зрительно приподнимая лоб, а вот косметикой пользоваться строжайше запрещалось церковью – естественно, к свадьбе девушку готовили с особой тщательностью (выбривая и выщипывая еще больше, чем обычно, видимо). На голову невесты водружали головной убор в виде башни - энен. Чтобы удержать этот тяжелый и порой достигающий метра в высоту убор, невесты всегда смотрели вниз, опуская голову. Энен обязательно украшала фата до пола – как правило, из натурального шелка.

В начале 17 века в моду вошли гигантские воротники, которые так любили всем известные мушкетеры. Для пущей пышности под платье невесты поддевали минимум три нижние юбки, а также надевали непременные чулочки до колен с кокетливыми завязками, пышными бантами и прочим декором. Во второй половине 17 века модными стали свадебные наряды розового, кораллового цветов. Вдовы тоже могли выходить замуж, но вот цвет для них был иным – допускалось надеть черное платье с красным декором. Но доминировать в наряде непременно должен был темный цвет как память о первом супруге. Кружевной воротник – фрэза - по-прежнему являлся важным атрибутом наряда. Кстати, в ту эпоху свадебное платье вовсе не являлось «платьем одного дня» - после церемонии уже жена нередко встречала гостей в подвенечном наряде.

В 18 веке мода на свадебные платья вновь изменилась и все невесты заказывали исключительно наряды с воротником Медичи. Платья богато украшались вышивкой, кружевом и золотом. Цветовая гамма оставалась разнообразной, но наиболее популярны были пастельные тона: светло-розовый, светло-зеленый, нежно-голубой. Хотя зеленый - весьма спорный цвет – например, а Англии он считался привлекающим злых гномов и других отрицательных сказочных героев. Девушки-простолюдинки имели свою моду на наряды и часто выходили замуж в сером платье. Популярны были и коричневые, и бежевые наряды, которые потом использовались для воскресных походов в церковь.

В эпоху Рококо все больше невест выбирали себе серебряные наряды. Юбка достигла апогея пышности благодаря конструкции «панье». При этом корсеты подбирались невероятно узкие, затягивающие невесту в «осиную талию». Грудь при таком корсете практически вываливалась из декольте – впрочем, это не считалось вульгарным, скорее модным. Непременным атрибутом платья был шлейф – его длина определяла статус невесты. В моду вошли напудренные парики и высокие прически.

В эпоху Неоклассицизма пришла мода на кремовые или цвета слоновой кости подвенечные наряды. В ту же эпоху прошли раскопки Помпей и достоянию общественности представили множество фресок и скульптур, изображающих древних модниц в свободных платьях-драпировках мраморного цвета. Современные красавицы той поры тотчас подхватили «ретро»- идею.

В те времена родилась и чудесная традиция, сохраняющаяся и по сей день – особенно на Западе. ««Что-то старое, что-то новое, что-то позаимствованное, что-то голубое», - вот он, непременный must have невесты, изобретенный англосаксами. Лишь эта заветная формула гарантировала паре долгие отношения и крепкую любовь. «Что-то старое» часто бралось из бабушкиного сундука – например, античная камея или другое фамильное украшение. С «новым» проблемы не возникало, ибо добрая часть гардероба невесты шилась специально для свадьбы. «Позаимствованным» выступало украшение матери жениха или любая другая изящная вещица, взятая у кого-то из близких родственников. Голубым могло быть как платье, так и любая другая часть наряда.

В конце 18 века появились первые свадебные наряды белого цвета. Но, надо отметить, произошло это потому, что белый цвет в принципе был главным в эпоху Ампир. Античные силуэты – максимально высокая талия, маленькие рукавчики, драпировки из легких тканей – покорили всю Европу. Сдавливающие дыхание корсеты ушли в прошлое. Невесомое платье часто носилось с меховым боа или теплой накидкой. Родственница Наполеона, принцесса Мюра, стала красивейшей невестой в белом и положила моду на этот цвет для свадебного платья.

В России ситуация обстояла несколько иначе: наряды невест со времен Древней Руси отличались неимоверным консерватизмом. Много веков девушки выходили замуж в традиционном одеянии: длинная белая рубаха с широкими рукавами, поверх сарафан, украшенный позументом, и душегрея. Невесты-аристократки надевали поверх такого одеяния плащ-мантию – обычно парчовый и с золотым шитьем. Голову красавицы украшал венец-обруч с мелодично звенящими подвесками. Наиболее популярным цветом наряда невесты был красный. Начиная с 18 века, русские красавицы по указу Петра I стали следить за европейской модой и сменили сарафаны на модные платья. Тем не менее, простолюдинки еще как минимум век выходили замуж в сарафанах и рубахах.

В 19 веке невесты поголовно стали использовать для декора своего наряда шелковые кружева «блонды» красивейшего янтарно-золотистого цвета. Недостатком «блонд» была их чрезмерная хрупкость – они быстро рвались, разрушались и секлись на солнечном свету. Как правило, для невесты шили платье с декором из этих кружев и с фатой, полностью сотканной из «блонд». Высокая талия оставалась популярной, но ее начали украшать рюшами. В эпоху Бидермайер (20-30-е годы 19 века) типичное свадебное платье состояло из низкого декольте, рукава-фонарика и нормальной, не завышенной, линии талии. Платье имело колоколообразную форму благодаря вшитому в подол «рулону». Под юбкой непременно скрывался кринолин, держащий пышную форму.

Мода стала чаще меняться, чем в прошлые века, поэтому каждое десятилетие невесты слегка видоизменялись. Так, в 30-е годы голову невест стали украшать убором из цветов апельсина – флер-д’оранжем. Этот «венок» надолго закрепился в свад/.источник //svadba-msk.ru

|